Incendies et Biodiversité : les centrales photovoltaïques en garrigue

Introduction

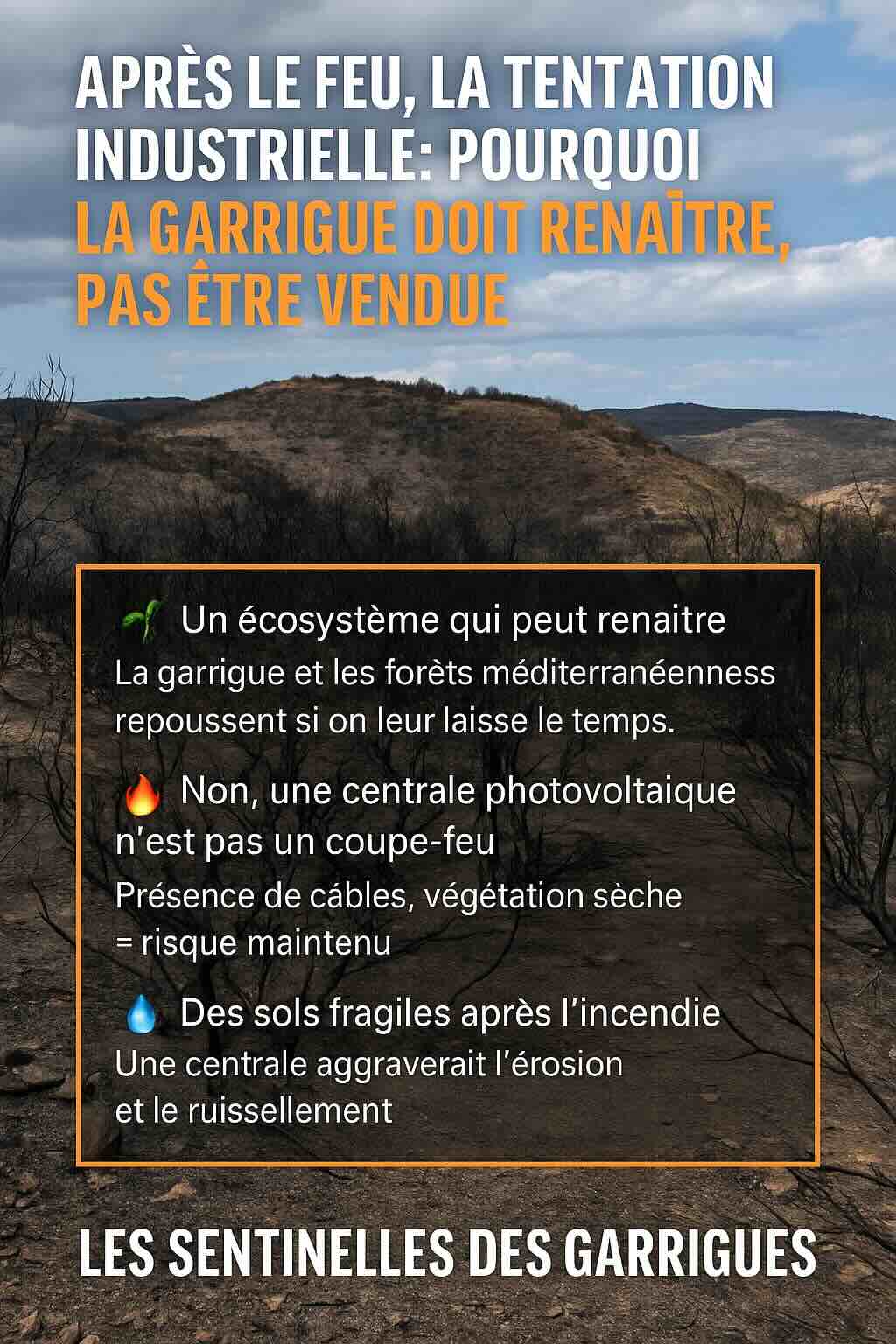

Les projets de centrales photovoltaïques au sol en garrigue sont parfois présentés comme des solutions « vertes » conciliant transition énergétique, prévention des incendies et amélioration de la biodiversité par « ouverture des milieux fermés ».

Ces affirmations, largement relayées par les opérateurs, ne résistent pas à l’analyse technique, écologique et réglementaire.

Les constats issus d’études publiques, de doctrines opérationnelles des SDIS et des avis d’instances nationales montrent au contraire que ces installations présentent des risques incendie spécifiques et un appauvrissement de la biodiversité patrimoniale.

1. Incendies : un risque structurel, pas un coupe-feu

Constats techniques

INERIS (2023) : un parc photovoltaïque n’est pas un coupe-feu par nature. Il peut, au mieux, servir de ligne d’appui DFCI si des conditions strictes sont respectées : pistes carrossables continues, absence totale d’herbes sèches, ilotage physique, câbles enterrés, dispositifs anti-arc, coupure d’urgence accessible. Sans cela, le feu traverse et peut même prendre naissance dans l’installation (défauts électriques, travaux, foudre).

SDIS du Var (2024–2025) : alerte sur les risques liés à la continuité du combustible fin (herbacées) et aux sources d’ignition électriques ; préconise un aménagement complet pour réduire le risque, mais ne parle jamaisde coupe-feu naturel.

CNPN (19/06/2024) : recommande de cesser l’implantation de centrales photovoltaïques dans les espaces naturels/forestiers, notamment en raison du risque incendie.

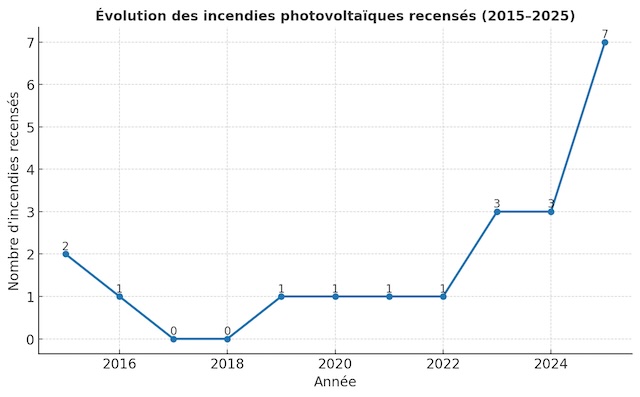

Cas documentés

Gard – La Capelle-et-Masmolène (31/07/2025) : ~5 000 m² brûlés à l’intérieur d’un parc PV, avec mobilisation importante du SDIS.

ARIA/BARPI : plusieurs fiches d’accidents recensent des départs ou propagations de feu dans des parcs photovoltaïques (panneaux détruits, végétation brûlée).

Conclusion incendie

Qualifier une centrale PV de « coupe-feu » est techniquement infondé.

Même entretenue, elle ne constitue pas une barrière incendie, mais une zone à risque gérable qui nécessite des moyens DFCI importants et constants.

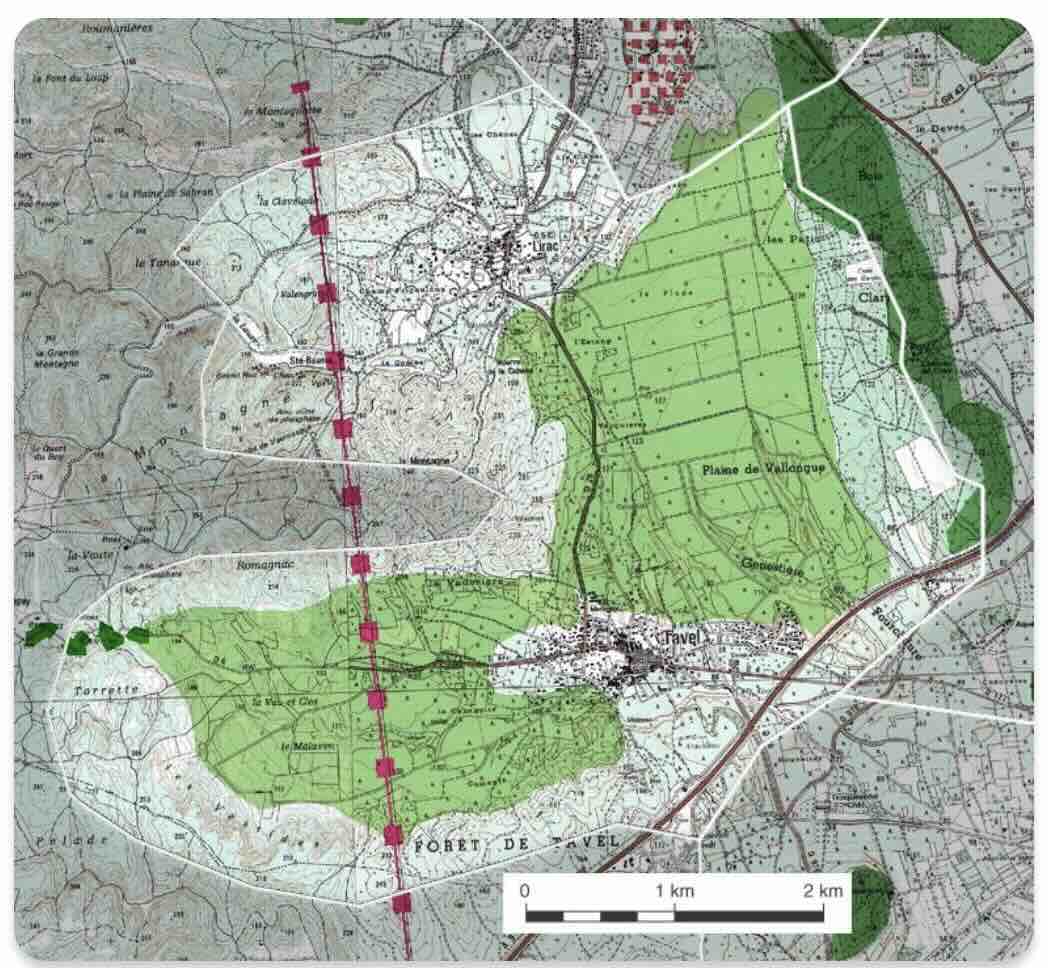

La localisation en garrigue — milieu sec, venté, à forte biomasse fine — accroît la vulnérabilité.

2. Biodiversité : un appauvrissement structurel, pas une ouverture bénéfique

Entretien DFCI = perte d’habitats

La prévention incendie impose fauches régulières, broyage ou pâturage intensif sous et autour des panneaux, supprimant la strate arbustive et herbacée haute.

Disparaissent ainsi :

Les buissons refuges pour oiseaux nicheurs et reptiles.

Les micro-habitats pour insectes pollinisateurs et micromammifères.

La diversité floristique typique des garrigues non perturbées.

L’argument “ouvrir les milieux fermés”

La garrigue « fermée » n’est pas un milieu dégradé : c’est un écosystème mature et riche.

L’« ouverture » écologique, quand elle est nécessaire, se fait par pâturage extensif ou coupe sélective, pas par un nivellement industriel permanent.

Un parc PV crée :

Uniformisation du couvert végétal.

Fragmentation des habitats (clôtures, pistes).

Remplacement des espèces patrimoniales par des espèces opportunistes.

Biodiversité de substitution

Les suivis post-installation peuvent afficher une « diversité » d’espèces… mais ce sont majoritairement des espèces banales.

La biodiversité patrimoniale, protégée par les statuts ZNIEFF, ZICO ou Natura 2000, est perdue.

Références

CNPN (2024) : préconise d’éviter toute implantation en milieux naturels, semi-naturels ou forestiers.

DREAL Occitanie (2019) : souligne la valeur écologique de la garrigue et l’importance de sa mosaïque d’habitats.

3. Argumentaire de synthèse pour décisionnaires

Incendie : Les centrales photovoltaïques en garrigue ne sont pas des coupe-feu. Elles nécessitent un entretien lourd pour réduire un risque qui reste structurel. Des incendies ont déjà eu lieu à l’intérieur de parcs PV, prouvant que le risque est réel.

Biodiversité : L’entretien anti-incendie supprime la végétation structurante et remplace la biodiversité patrimoniale par une biodiversité appauvrie. L’argument « ouverture des milieux » est une rhétorique marketing déconnectée de la réalité écologique.

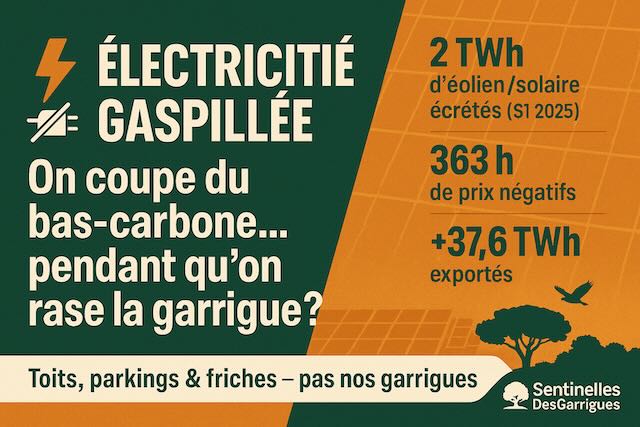

Cohérence : Les avis techniques et scientifiques convergent pour recommander la priorité aux toitures, ombrières et sites déjà artificialisés.

4. Conclusion

En garrigue, implanter une centrale photovoltaïque au sol cumule :

un risque incendie accru par rapport à un site déjà artificialisé,

une perte nette de biodiversité patrimoniale,

une incohérence avec les recommandations nationales (CNPN) et régionales (DREAL).

La transition énergétique doit s’appuyer sur des sites déjà artificialisés, non sur des espaces naturels de haute valeur écologique et sensibles au feu.

Les projets qui persistent en garrigue doivent être évalués avec rigueur, sans céder aux arguments infondés de « coupe-feu » ou d’« ouverture des milieux ».

📌 Références clés :

INERIS, 2023 – Retours d’expérience sur les incendies de parcs photovoltaïques.

SDIS du Var, 2024–2025 – Recommandations pour la DFCI autour des parcs PV.

CNPN – Avis du 19 juin 2024.

DREAL Occitanie, 2019 – Plan de gestion et conservation des garrigues méditerranéennes.

ARIA/BARPI – Fiches incidents incendie dans parcs PV.